|

海洋浮标水质监测站作为海洋生态环境监测的重要载体,其布放位置的科学性直接决定监测数据的准确性、代表性和连续性,是开展海洋环境研究与保护工作的基础前提。选择布放位置需综合考量海洋环境本底特征、监测目标导向、工程实操可行性等多重因素,构建全方位的选址评估体系。

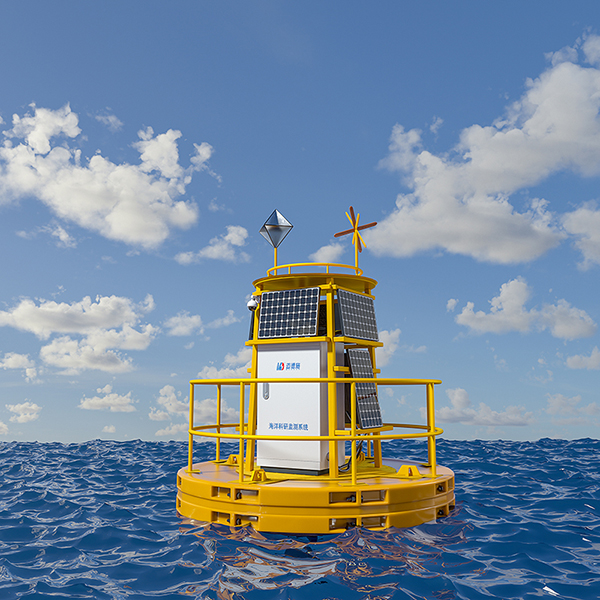

从海洋环境的稳定性角度,布放位置应避开极端海洋动力环境区域。需优先选择海流流速适中、波浪能量温和的海域,避免强潮流、巨浪区对浮标造成撞击、拖拽或倾覆风险,保障设备长期稳定运行。同时,应远离海底地形剧烈起伏、暗礁密布或浅滩密布的区域,减少地形对水流的扰动影响,确保监测数据能反映正常海洋环境状态,且降低布放与维护过程中的安全隐患。 监测目标的导向性是选址的核心依据。若聚焦于海洋环境本底值监测,需选择远离陆源污染输入、人类活动干扰极小的开阔海域,确保监测数据能真实反映海洋自然水质状况,为环境基准制定提供基础数据。若针对污染防控监测,则应重点考虑污染源头扩散路径,在污染源排放口附近、污染物迁移廊道关键节点等区域布放,实现对污染羽流的精准捕捉与动态追踪。对于生态敏感区监测,需优先覆盖珊瑚礁、红树林、产卵场等关键生态区域周边,为生态保护提供针对性数据支撑。 工程实操与长期运维的可行性不可忽视。布放位置需具备良好的通航条件,便于监测设备的运输、布放、回收与定期维护,避免因海域偏远、交通不便导致运维成本过高或设备故障无法及时处理。同时,应考虑通信信号的稳定性,选择卫星或岸基通信信号覆盖良好的区域,确保监测数据能实时、稳定传输。此外,还需避开海上航道、养殖区、油气开发区等人类活动密集区域,避免浮标与其他海上设施发生碰撞,同时减少人类活动对监测环境的二次干扰。 海域水质的代表性同样是选址的关键要素。布放位置应能反映特定海域的水质整体状况,避免选择局部异常区域导致数据失真。同时,需结合海域水文特征,考虑水质参数的空间分布规律,确保监测点能有效覆盖监测区域的核心范围,实现监测数据的空间代表性与可比性。 综上所述,海洋浮标水质监测站的布放位置选择是一项综合性系统工程,需统筹兼顾环境稳定性、监测目标性、实操可行性与数据代表性,通过多维度科学论证,实现监测资源的优化配置,为海洋生态环境保护与可持续发展提供可靠的数据支撑。

|