|

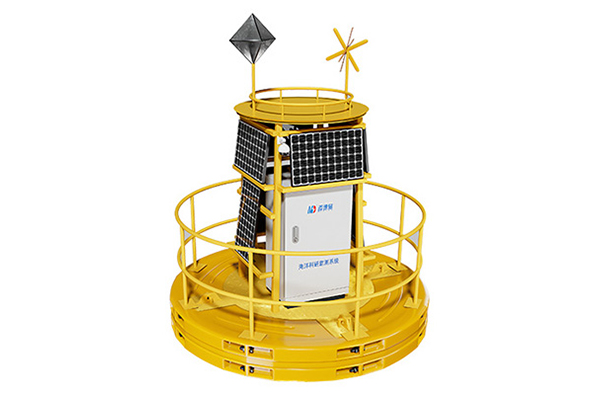

海洋浮标水质自动监测站是部署在海洋中的综合性监测平台,通过锚泊系统固定在特定海域,实现对海洋水质的长期、连续、实时监测。其核心功能围绕海洋环境参数采集、数据处理传输、自主运行保障和生态预警展开,能在恶劣海洋环境中稳定工作,为海洋生态保护、污染防控和灾害预警提供关键数据支撑,是现代海洋环境管理体系的重要组成部分。 一、多参数同步监测功能 海洋水质核心指标实时采集。浮标监测站集成了多种高精度传感器,可同步监测海水温度、盐度、pH值、溶解氧、浊度、叶绿素、营养盐等关键水质参数。溶解氧传感器实时追踪水体含氧量变化,反映海洋呼吸作用和光合作用的平衡状态;叶绿素传感器通过光学原理捕捉藻类生物量,预警赤潮等生态灾害;营养盐传感器则监测氮、磷等元素浓度,评估海洋富营养化程度。这些参数共同构成海洋水质的“健康档案”,全面反映监测海域的生态环境状况。 水文与气象参数协同采集。除水质指标外,浮标站还配备水文和气象传感器,采集波浪高度、海流速度、风速风向、气压等数据。水文参数与水质数据结合,可分析污染物扩散路径:例如海流数据能帮助预测赤潮移动方向,波浪数据可评估水体混合对溶解氧的影响。气象数据则用于解释水质变化的外部驱动因素,如暴雨会导致陆源污染物入海,引起近岸海域浊度和营养盐浓度骤升。多维度数据采集使海洋环境监测从单一水质评估升级为综合生态系统分析。 二、数据处理与传输功能 实时数据处理与质量控制。浮标站内置数据处理单元,对传感器采集的原始数据进行实时处理:通过滤波算法去除干扰信号,利用温度补偿修正环境影响,对异常值进行标记和剔除。系统具备自动校准功能,定期使用内置标准参考物质验证传感器精度,当数据偏差超过阈值时自动记录并尝试修正,确保输出数据的可靠性。处理后的标准化数据按预设格式存储,同时生成数据质量报告,标注数据可信度等级,为后续分析提供质量依据。 灵活稳定的数据传输。浮标站通过卫星通讯、无线电或蜂窝网络实现数据传输,根据海域通讯条件选择最优方式:远海区域主要依赖卫星传输,确保数据跨越远洋无间断发送;近岸区域可使用无线或蜂窝网络,降低传输成本并提高数据更新频率。数据传输支持实时发送和定时缓存两种模式,实时模式用于紧急预警,定时模式(如每小时一次)用于常规监测。当通讯中断时,数据自动存储在本地存储器中,待通讯恢复后补传,避免数据丢失,保障监测连续性。

三、自主运行与保障功能 能源供应自主可持续。浮标站采用太阳能电池板结合蓄电池的供电系统,太阳能板将光能转化为电能,满足传感器、处理器和通讯设备的日常用电需求,多余电能存储在蓄电池中。蓄电池容量按极端天气条件设计,确保连续阴雨天气下仍能维持数周运行。部分深海浮标还配备风能辅助发电装置,提高能源供应稳定性。能源管理系统智能调节供电分配,在能源紧张时优先保障核心传感器和通讯功能,延长设备续航时间。 环境适应与自我保护。浮标壳体采用耐海水腐蚀的不锈钢或复合材料制造,能抵御盐雾侵蚀、紫外线老化和海洋生物附着。传感器探头配备自动清洁装置,通过毛刷旋转或超声波振动定期清除表面附着物,减少生物污染对检测精度的影响。系统具备故障诊断和自我保护功能,当检测到传感器故障、能源不足或结构异常时,自动启动保护程序:关闭非必要设备降低能耗,将关键数据优先传输,发出设备状态报警,等待维护人员处置。极端海况下,锚泊系统通过缓冲设计吸收冲击力,防止设备损坏或漂移。 四、生态预警与应用功能 污染与生态灾害预警。浮标站根据预设阈值实现自动预警,当水质参数超过安全范围时,立即通过通讯系统向管理中心发送预警信息。例如叶绿素浓度突升触发赤潮预警,溶解氧骤降发出水体缺氧警报,重金属浓度超标则启动污染应急响应。预警信息包含超标参数、位置、浓度变化趋势等关键内容,辅助管理人员快速判断事件严重程度。结合历史数据和预测模型,系统还能发布趋势预警,提前数天预测潜在生态风险,为防控措施争取时间。 长期监测与科研支撑。浮标站的长期连续监测数据形成海洋环境时间序列,记录季节变化和年际趋势:如近岸海域夏季常出现溶解氧低值区,雨季营养盐浓度显著高于旱季等规律。这些数据为科研工作提供基础资料,用于研究海洋生态系统演变、评估气候变化影响、验证环境模型等。管理部门通过分析长期数据,可科学评估污染治理成效,例如比较污水处理厂升级改造前后的海域水质变化,为政策调整提供实证依据。 五、结语 海洋浮标水质自动监测站通过多参数监测、智能数据处理、自主运行保障和生态预警等核心功能,构建了海洋环境监测的“无人值守前哨”。其在恶劣海洋环境中持续稳定工作的能力,填补了传统船舶采样和岸基监测的时空空白,为海洋生态保护、污染防控和资源管理提供了全方位数据支持,推动海洋环境管理向精准化、智能化和常态化发展。

|