|

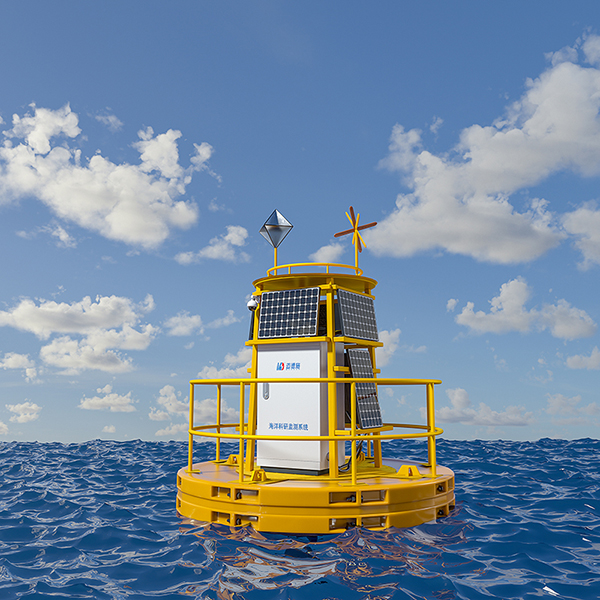

海洋浮标水质监测站作为海洋环境监测的重要手段,凭借其独特的设计与运行模式,在海洋生态保护与资源管理中发挥着不可替代的作用,同时也受限于技术特性与环境条件,存在一定的应用局限。

其优势首先体现在监测范围的广泛性与连续性。相较于传统的船载采样或岸基监测,浮标可长期部署于开阔海域、河口或近岸敏感区域,不受地形与航行条件限制,能覆盖更广阔的监测区域。借助太阳能供电与卫星通信技术,浮标可实现全年不间断的数据采集与传输,捕捉海洋水质的动态变化,包括昼夜节律、潮汐影响等短期波动,以及季节更替带来的长期趋势,为海洋环境研究提供连续完整的基础数据。 数据获取的时效性与自主性是另一突出优势。浮标通过搭载的传感器实时监测水温、pH 值、溶解氧、浊度等多项水质参数,数据经处理后可即时传输至陆地接收中心,实现异常情况的快速预警。这种无需人工干预的自动化运行模式,既降低了人力成本与采样风险,又避免了传统采样中样品运输与保存过程中的数据偏差,确保监测结果的即时性与真实性。 然而,海洋浮标水质监测站的应用存在明显局限性。环境适应性不足是主要短板,在台风、巨浪等极端天气条件下,浮标可能发生位移、倾覆或传感器损坏,导致监测中断;长期浸泡于高盐度海水中,会加速设备腐蚀与传感器漂移,影响数据精度,需定期维护校准,维护成本随部署时间增加而上升。 功能局限性也制约其应用范围。现有浮标传感器多针对常规水质参数设计,对部分微量污染物或特定生物指标的检测能力有限,难以满足复杂海洋环境的全面监测需求。此外,浮标依赖卫星通信传输数据,在信号覆盖薄弱区域可能出现数据延迟或丢失,且单台浮标的监测范围有限,需密集布放才能实现大范围海域的精细化监测,导致初期投入成本较高。 综合来看,海洋浮标水质监测站在海洋环境监测中具有不可替代的优势,但其局限性需通过技术升级与配套措施加以弥补,以更好地适应复杂多变的海洋监测需求。

|