|

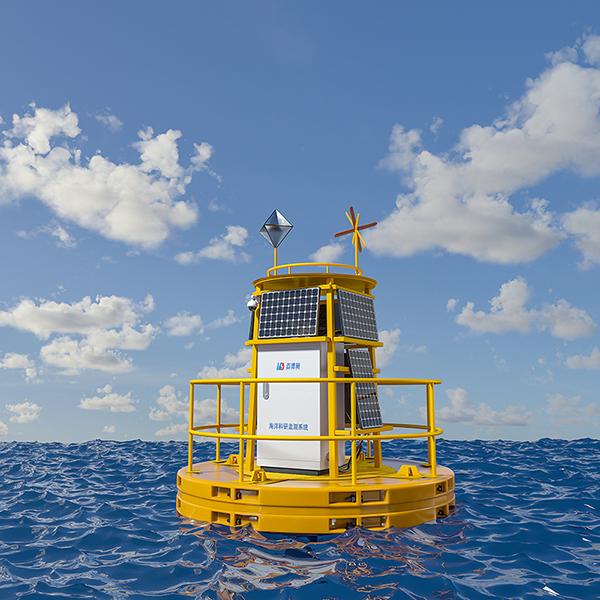

海洋浮标水质监测站浮体进水是威胁设备安全运行的紧急情况,需遵循 “应急处置 — 原因排查 — 修复加固 — 预防优化” 的流程系统处理,确保浮体浮力恢复并防止二次进水,具体处理方法如下。

一、应急处理措施需快速响应以控制险情 发现浮体进水后,应立即启动应急预案,通过远程监控系统确认进水位置与程度,若浮体倾斜度超过安全阈值,需调度船只前往现场固定浮体,防止倾覆或漂移。暂停监测设备运行并切断电源,避免进水导致电路短路损坏核心部件,同时密封数据存储模块防止数据丢失。使用专用设备抽取浮体内积水,记录排水量以评估进水规模,抽水过程中需保持浮体平衡,避免因重心偏移加剧倾斜。若进水伴随漏油或污染物泄漏,需同步采取围控措施防止海洋污染。 二、进水原因排查是针对性修复的前提 全面检查浮体结构完整性,重点排查壳体接缝、舱门密封、管线穿舱部位等易渗漏点,使用水压测试或超声波探测确认具体漏点位置。检查浮体表面是否有碰撞痕迹、裂缝或腐蚀穿孔,评估损伤程度与形成原因(如海洋生物附着腐蚀、船舶碰撞、风浪冲击等)。对密封部件(如橡胶密封圈、密封胶条)进行老化检测,检查是否存在硬化、开裂或密封压力不足等问题。同时,核查设备安装过程中是否存在密封工艺缺陷,如螺栓紧固不均、密封胶涂抹不规范等。 三、修复加固方案需根据漏点类型制定 对于壳体微小裂缝或穿孔,可采用水下修补剂临时封堵,待浮体打捞上岸后进行焊接或复合材料补强,确保修复处强度与原结构一致。接缝或密封面渗漏需拆除原有密封件,清理接触面污垢与老化密封材料,重新涂抹专用密封胶并更换耐海水腐蚀的密封圈,按规定扭矩均匀紧固连接螺栓。管线穿舱部位进水需检查套管密封性能,更换老化的填料函或机械密封,确保管线与舱体间无间隙。对于严重结构损伤导致的进水,需评估浮体修复价值,必要时更换受损浮体段或整体浮体。 四、设备与系统恢复需分步验证功能 进水处理后,对浮体内电气设备、传感器、电池组等进行全面检测,清洁受潮部件并测试绝缘性能,更换进水损坏的元件。重新部署监测设备并校准参数,确保传感器精度与数据传输功能正常。进行浮体密封性复核,通过加压试验或浸水测试验证修复效果,确认无渗漏后再恢复浮力调节系统,使浮体吃水深度符合设计标准。最后进行全系统通电试运行,监测设备运行状态与浮体稳定性,持续观察 48 小时以上无异常方可恢复正常监测。 五、预防措施优化需降低未来进水风险 定期对浮体进行防腐处理,清理表面海洋生物附着,涂刷耐海水腐蚀涂层,减缓壳体老化速度。加强密封部件的维护,每季度检查密封圈弹性与密封面状况,及时更换接近使用寿命的密封材料。优化浮体结构设计,对易损部位加装防护装置(如防撞护舷、防腐蚀牺牲阳极),增强抗风浪与碰撞能力。建立定期巡检制度,使用水下机器人或潜水检查方式评估浮体水下部分状况,提前发现潜在渗漏隐患。此外,完善应急预案,储备专用修补工具与材料,缩短进水后的响应与处理时间。 通过上述系统性处理流程,可有效解决海洋浮标水质监测站浮体进水问题,恢复浮体结构完整性与设备功能,同时通过预防措施降低进水风险,保障监测站长期稳定运行。

|