|

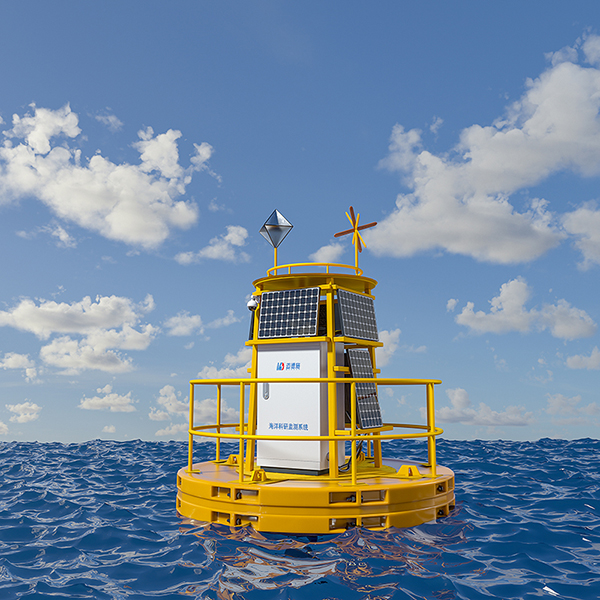

海洋浮标水质监测站作为长期监测海洋环境的重要设备,其传感器、管路、浮体表面易受海洋生物(如藻类、贝类、甲壳类)附着影响。生物附着会堵塞传感器探头、阻碍水流流通、改变浮体浮力平衡,导致监测数据偏差、设备故障甚至监测中断。为保障监测站稳定运行,需建立 “预防为主、综合防治” 的管理体系,涵盖预防措施、物理清除、化学防治、生物防治及日常维护等全流程。

一、生物附着预防措施:降低附着基础 预防是减少生物附着的核心环节,需从设备设计与预处理入手。在设备出厂前,对传感器探头、进样管路等关键部件采用防附着材料(如氟碳涂层、陶瓷涂层),这类材料表面光滑、生物亲和性低,可减少生物初期附着;浮体表面可涂刷防污涂料(如低表面能涂料),形成物理屏障阻碍生物黏附。设备投放前,对所有与海水接触的部件进行预处理,如用紫外线照射管路内壁,破坏生物细胞结构,延缓附着速度;传感器探头需进行校准与清洁,确保初始状态无杂质残留,降低生物附着起点。此外,合理规划监测站投放位置,避开浮游生物密集、水流缓慢的海域,减少生物与设备的接触频率。 二、物理清除方法:及时去除附着生物 物理清除适用于已形成轻度至中度附着的情况,需结合设备结构选择合适方式。对于传感器探头,可采用机械擦拭法,使用专用软毛刷(如尼龙毛刷)轻轻擦拭探头表面,避免划伤敏感部件;部分具备自动清洁功能的传感器,可启动内置超声波清洁模块,通过高频振动剥离附着生物,清洁后需重新校准传感器精度。进样管路可采用高压水流冲洗法,利用高压泵将过滤后的海水或淡水注入管路,通过水流冲击力清除内壁附着的生物残渣;若管路堵塞严重,可拆卸管路后用专用通管器(如柔性钢丝刷)疏通,疏通后需用纯水冲洗干净再重新安装。浮体表面的附着生物可采用人工潜水清理,潜水员使用专用刮板(如塑料刮板)沿浮体表面匀速刮除,避免损伤浮体涂层,清理后需检查浮体密封性,防止因刮擦导致漏水。 三、化学防治手段:控制附着扩散 化学防治需在确保海洋环境安全的前提下使用,优先选择低毒、易降解的化学药剂。对于传感器与管路,可采用缓释防污剂,将药剂封装在多孔载体中,安装于传感器周边或管路进口处,通过药剂缓慢释放抑制生物生长,药剂选择需符合海洋环境保护标准,避免对周边海域生态造成影响。浮体表面可定期涂刷环保型防污涂料,涂料需具备良好的附着力与耐海水腐蚀性,涂刷前需清除浮体表面残留的生物与污垢,确保涂料均匀覆盖;涂刷周期需根据涂料使用寿命与海域生物附着强度确定,通常每 6-12 个月涂刷一次。使用化学药剂时,需严格控制剂量与使用频率,避免过量药剂导致海水污染,同时记录药剂使用情况,便于后续环境影响追溯。 四、生物防治技术:生态化抑制附着 生物防治是环保型防治手段,适用于对环境要求较高的监测海域。可在浮体周边投放滤食性生物(如特定贝类),通过生物捕食减少浮游生物数量,降低生物附着的食物来源;但需注意投放生物的种类与数量,避免引入外来物种破坏海域生态平衡。此外,可利用微生物竞争抑制技术,向监测站周边海域投放有益微生物制剂,这类微生物可与附着生物争夺生存空间与营养物质,抑制有害生物生长,且制剂易自然降解,对环境无二次污染。生物防治需定期监测海域生态指标(如浮游生物密度、水质参数),根据监测结果调整防治方案,确保生态与设备运行的平衡。 五、日常维护与监测:长期保障防治效果 建立日常维护台账,定期(如每月)远程监测传感器数据波动情况,若发现数据异常(如检测值突变、响应延迟),需判断是否由生物附着导致,及时安排现场检查。每 3-6 个月进行一次现场维护,全面检查设备各部件的生物附着情况,记录附着生物种类与覆盖面积,评估防治效果并调整后续方案。维护后需对设备进行全面检测,包括传感器校准、管路密封性测试、浮体浮力检查,确保设备恢复正常运行状态。同时,定期总结防治经验,根据不同海域的生物附着特性,优化防治措施组合,提高防治的针对性与有效性,保障海洋浮标水质监测站长期稳定获取准确的监测数据。

|