|

海洋浮标水质监测站是一种搭载多种监测设备、漂浮于海面的自动化监测装置,能突破人工监测的时空限制,实现对海洋水质的长期、连续、实时监测。其凭借抗风浪能力强、适应复杂海洋环境的特点,已成为海洋生态保护、海洋资源开发、海洋灾害预警等领域的重要工具。以下从适用范围与工作原理两方面,对海洋浮标水质监测站进行详细解析。 一、适用范围 海洋浮标水质监测站的适用场景围绕海洋环境监测需求展开,覆盖不同海域类型、监测目标与应用领域,能满足多样化的海洋水质管控需求。 1、按海域类型划分的适用范围 近岸海域监测:近岸海域是人类活动影响最集中的区域,也是海洋生态保护的重点区域。海洋浮标水质监测站可部署于河口、海湾、滨海湿地等近岸区域,监测因工业废水排放、生活污水汇入、水产养殖污染等导致的水质变化,如监测COD(化学需氧量)、氨氮、磷酸盐等指标,及时掌握近岸海域的污染状况,为近岸海域环境治理与生态修复提供数据支持。同时,近岸海域易受潮汐、风浪影响,浮标凭借稳定的漂浮结构,能在复杂水文条件下持续工作,避免因环境波动导致监测中断。

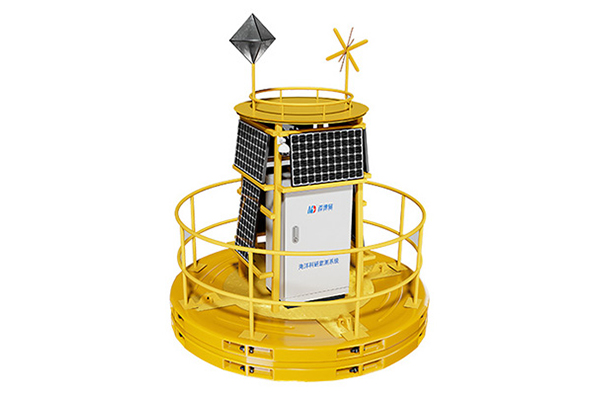

远海与大洋监测:远海与大洋区域远离陆地,人工监测难度大、成本高,海洋浮标水质监测站成为该区域监测的核心手段。可部署于远洋航线、大洋渔业作业区、深海生态保护区等区域,监测海水温度、盐度、溶解氧、叶绿素a等指标,研究大洋环流对水质的影响,掌握远海生态系统的变化规律。此外,在远海油气开发区域,浮标可实时监测油气泄漏可能导致的水质污染,为海洋油气开发的环境风险防控提供预警支持。 特殊海域监测:针对红树林保护区、珊瑚礁生态区、极地海域等特殊海域,海洋浮标水质监测站可根据海域生态特点,搭载适配的监测设备,实现精细化监测。例如,在珊瑚礁生态区,监测海水酸碱度(pH)、浊度等指标,及时发现因海水酸化、泥沙淤积对珊瑚礁生存的威胁;在极地海域,监测海水温度、海冰覆盖下的水质状况,为研究极地海洋生态系统对全球气候变化的响应提供数据支撑。 2、按监测目标划分的适用范围 海洋生态环境监测:为保护海洋生物多样性、维护海洋生态平衡,浮标可监测影响海洋生物生存的关键水质指标,如溶解氧(直接影响鱼类等水生生物呼吸)、叶绿素a(反映浮游植物数量,是海洋食物链的基础)、营养盐(氮、磷等,过量会导致赤潮)等。通过长期监测,掌握海洋生态系统的动态变化,及时预警赤潮、绿潮等生态灾害,为海洋生态保护决策提供依据。 海洋污染防控监测:在可能发生污染的区域,如沿海工业排污口附近、船舶通航密集海域、海洋倾倒区等,浮标可实时监测污染物指标,如石油类物质(监测船舶泄漏、工业排污)、重金属(监测工业废水排放)、农药残留(监测陆源污染汇入)等。一旦发现水质指标超标,可快速发出预警,协助相关部门追溯污染源头,采取应急处置措施,减少污染对海洋环境的破坏。 海洋灾害预警监测:部分海洋灾害的发生与水质变化密切相关,海洋浮标水质监测站可辅助开展灾害预警。例如,赤潮发生前,海水营养盐浓度会异常升高、叶绿素a含量骤增,浮标可通过监测这些指标,提前预警赤潮发生;在风暴潮、海啸等灾害发生后,浮标可快速监测灾害对水质的影响,如海水浊度升高、污染物扩散情况,为灾后海洋环境恢复提供数据支持。 二、工作原理 海洋浮标水质监测站通过“数据采集—数据传输—数据处理—预警反馈”的流程实现水质监测,核心由浮标载体、监测系统、数据传输系统、供电系统、锚定系统构成,各系统协同工作,确保监测的连续性与准确性。 1、核心系统构成与功能 浮标载体与锚定系统:浮标载体是监测设备的安装平台,通常采用高强度、耐腐蚀的材料(如聚乙烯、钢材)制成,具备良好的抗风浪、抗海水腐蚀能力,能在恶劣海洋环境中保持稳定漂浮。锚定系统由锚链、沉块组成,一端固定在海底,另一端连接浮标,将浮标固定在预设监测点位,防止因风浪、洋流导致浮标漂移,确保监测位置的准确性。 水质监测系统:这是浮标监测的核心,由多种传感器与数据采集模块组成。传感器根据监测需求搭载,如溶解氧传感器通过电化学原理检测海水中溶解氧含量,pH传感器通过电极反应检测海水酸碱度,浊度传感器通过光的散射原理检测海水浑浊程度,营养盐传感器通过化学分析方法检测海水氮、磷等营养盐浓度。数据采集模块负责接收各传感器的检测信号,将模拟信号转换为数字信号,并对数据进行初步处理(如去除异常值),确保数据的有效性。 数据传输系统:实现监测数据的实时传输,通常采用卫星通讯、无线通讯(如4G/5G,适用于近岸区域)或水声通讯(适用于深海区域)等方式。近岸浮标可通过4G/5G网络将数据传输至陆地监控平台;远海浮标因无地面通讯信号,主要依赖卫星通讯,将数据发送至卫星,再由卫星转发至陆地接收站,最终传入监控平台。数据传输过程中会对数据进行加密处理,防止数据丢失或被篡改。 供电系统:为浮标各系统提供持续电力,通常采用“太阳能供电+蓄电池储能”的组合方式。浮标顶部安装太阳能电池板,在白天吸收太阳能并转换为电能,一部分直接为各系统供电,另一部分储存到蓄电池中;夜间或阴雨天气时,由蓄电池为系统供电,确保浮标24小时不间断运行。部分远海浮标还会搭配风力发电装置,补充太阳能供电的不足,提升供电稳定性。 2、工作流程解析 数据采集阶段:锚定在预设点位的浮标,其水质传感器持续与海水接触,实时检测对应的水质指标,将检测到的物理信号(如电流、电压)或化学信号传输至数据采集模块。数据采集模块按预设频率(如每5分钟、每10分钟)收集各传感器数据,对数据进行过滤、整合,剔除因传感器临时干扰产生的异常数据,形成初步的监测数据集。 数据传输阶段:数据采集模块将处理后的数据集传输至数据传输系统,传输系统根据浮标所处位置选择合适的通讯方式(卫星、4G/5G等),将数据实时发送至陆地监控平台。若遇到通讯信号暂时中断(如强台风影响卫星信号),数据会暂时存储在浮标本地的存储模块中,待通讯恢复后,自动补传至监控平台,确保数据不丢失。 数据处理与预警阶段:陆地监控平台接收数据后,对数据进行进一步处理,如分析数据趋势、与历史数据对比、判断指标是否超出预设阈值。若某一水质指标超出正常范围(如溶解氧含量过低、石油类物质超标),平台会自动触发预警机制,通过短信、邮件等方式通知相关工作人员。工作人员可根据预警信息,结合浮标位置与监测数据,分析异常原因,必要时派出船只前往现场核查,采取应急处置措施。 三、结论 海洋浮标水质监测站凭借广泛的适用范围与成熟的工作原理,成为突破海洋监测时空限制的关键设备,既能覆盖近岸、远海、特殊海域等不同场景,又能满足生态监测、污染防控、灾害预警等多样化需求。其通过浮标载体、监测系统、数据传输系统等协同工作,实现水质数据的“采集—传输—处理—预警”闭环,为海洋环境管理提供了高效、可靠的技术支撑。

|