|

暴雨与台风的强风、巨浪及强降水冲击,易导致海洋浮标水质监测站出现位置偏移、设备损毁、数据中断等问题。快速恢复监测站功能,需遵循 “安全优先、分步排查、精准修复、全面校准” 的原则,系统性推进恢复工作,确保监测数据的连续性与准确性。

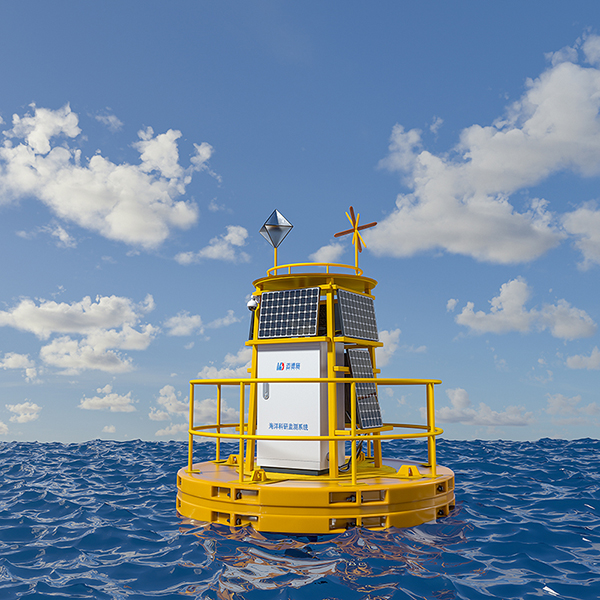

恢复工作的首要环节是安全排查与现场评估。待气象与海洋环境趋于稳定后,作业团队需携带专业设备抵达监测区域,通过远程定位与现场观测结合的方式,确认浮标主体位置是否偏离预设监测点、锚系系统是否完整、浮体有无破损渗漏。同时,排查周边海域是否存在漂浮物缠绕、礁石撞击痕迹等安全隐患,评估现场作业条件,制定针对性恢复方案,避免盲目作业引发二次损坏。 接下来进入设备检修与故障处置阶段。针对浮标搭载的水质传感器、数据采集模块、通信设备等核心部件,进行逐一检测。重点检查传感器探头是否因泥沙覆盖、杂物附着影响检测精度,电路系统是否因海水侵蚀、湿度超标出现短路故障,通信天线是否偏移或损坏导致信号中断。对受损部件及时进行清洁、更换或维修,确保各设备机械结构完整、电路连接稳定,为后续运行奠定硬件基础。 设备修复后,需开展数据校准与参数复位。暴雨和台风可能导致传感器灵敏度漂移、监测参数异常,需利用标准校准液对 pH 值、溶解氧、浊度等关键监测指标进行标定,调整设备参数至标准范围。同时,核对数据采集频率、传输协议等设置,清除故障期间的无效数据,确保监测数据与后台系统的传输逻辑一致,保障数据的可靠性与可比性。 最后进行系统联调与持续观测。完成硬件修复与参数校准后,启动监测站整体运行测试,检查数据采集、存储、传输全流程是否顺畅,确认浮标姿态稳定、锚系牢固,可抵御后续可能的短时风浪。恢复运行后 24 小时内持续跟踪监测数据变化,实时排查潜在问题,同时记录恢复过程中的关键参数与处置措施,为后续应急响应积累经验。 整个恢复过程需注重效率与精准度的平衡,依托专业技术团队与标准化作业流程,最大限度缩短监测中断时间,快速恢复海洋水质监测的连续性与有效性,为海洋生态环境评估与应急处置提供可靠数据支撑。

|