|

海洋浮标水质监测站作为获取海洋水质数据的重要手段,其科学布设直接关系到监测数据的准确性、代表性与有效性,对海洋生态保护、环境评估及灾害预警具有关键意义。科学布设需遵循系统性、针对性与可持续性原则,通过多维度分析与规划,构建覆盖全面且高效精准的监测网络。

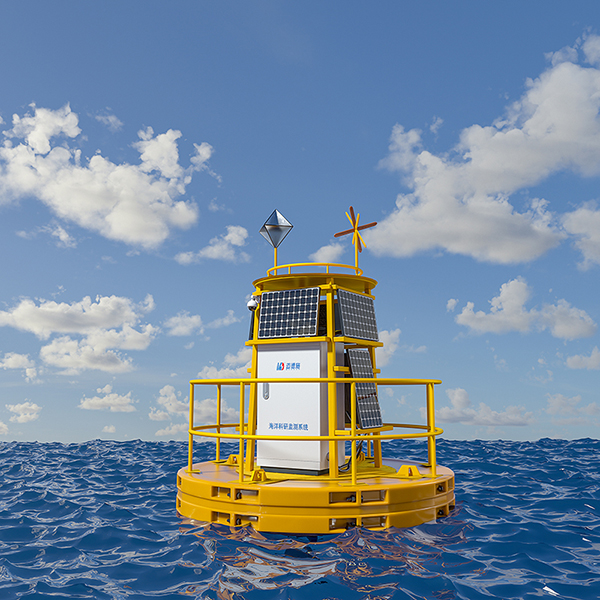

在布设前期,需开展全面的基础调研与规划。首先要明确监测目标,根据海洋功能区划确定重点监测区域,如近岸养殖区、河口交汇区、海洋保护区等不同功能区域,其水质监测需求存在差异,需针对性制定监测参数与频次。同时,需收集布设区域的海洋水文资料,包括洋流方向、流速、水深、潮汐规律等,这些因素直接影响浮标的稳定性与数据采集的连续性,避免因水文条件恶劣导致浮标漂移或损坏。此外,还需调查区域内的人类活动情况,如航运路线、渔业作业范围等,避开高干扰区域,确保监测站的安全运行与数据可靠性。 布设过程中,需遵循空间优化与功能适配原则。从空间分布来看,应采用 “重点覆盖 + 均匀分布” 相结合的方式,在污染风险较高或生态敏感的区域加密布设,提高监测分辨率;在开阔海域则依据区域面积与监测需求合理设定间距,确保监测范围的完整性,避免监测盲区。同时,要考虑浮标监测的功能适配性,根据监测参数选择合适的浮标类型与传感器,如针对溶解氧、pH 值、浊度、营养盐等不同水质指标,需配备相应精度的检测设备,并确保设备安装位置合理,避免受波浪、生物附着等因素影响数据采集。此外,浮标布设还需满足通信与供电需求,选择信号覆盖良好的区域,保障监测数据实时传输,同时结合太阳能、波浪能等清洁能源供电方案,提升监测站的长期运行能力。 布设完成后,需建立动态调整与优化机制。通过定期评估监测数据的有效性与代表性,分析现有监测网络的覆盖漏洞与数据偏差,结合海洋环境变化与监测需求调整,如在水质恶化区域增设浮标,在数据冗余区域优化点位,确保监测站始终保持科学高效的运行状态,为海洋生态保护与环境管理提供可靠的数据支撑。

|