|

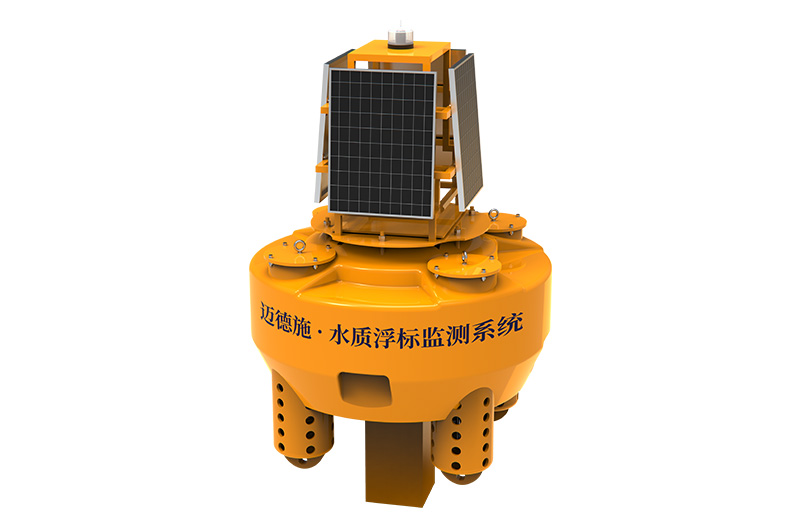

浮标水质监测站作为长期监测水体质量的重要设备,常年置于湖泊、水库、近岸海域等户外水上环境,易受风浪冲击、水体腐蚀、生物附着等因素影响,需通过合理维护保障其稳定运行与数据准确。其维护周期并无固定标准,需结合设备运行状态、所处水质环境及部件特性综合判断,通常可分为日常巡检、定期维护与长期保养三类,各类维护的频次需根据实际情况灵活调整。 一、日常巡检 日常巡检是及时发现浮标运行异常的基础,以“远程监控+现场抽查”相结合的方式进行,无需大规模拆解设备: 远程监控:每日通过数据平台查看浮标实时状态,重点关注水质检测数据是否稳定,若某一参数频繁出现异常波动或长期处于不合理范围,可能是传感器故障;同时检查供电系统状态(如太阳能供电的电池储备情况)与数据传输信号,若供电不足或信号中断,需记录问题并安排后续现场检查。 现场抽查:定期前往浮标所在水域进行目视检查,选择天气平稳时段,观察浮标主体是否存在倾斜、破损,锚链是否松动以防浮标漂移;查看太阳能板表面是否有灰尘、杂物堆积,影响发电效率;观察传感器探头是否附着大量藻类、贝类等生物,若附着严重需提前清洁;同时清理浮标周边可能缠绕设备的渔网、漂浮物,消除安全隐患。 频次调整:若浮标位于藻类高发的富营养化水域,生物附着速度快,需适当增加现场抽查频次;在台风、汛期等恶劣天气高发时段,需在天气来临前加固设备、检查密封性,天气过后及时复查,确保设备无损坏。

二、定期维护 定期维护需近距离接触浮标,对核心部件进行清洁、校准与耗材更换,根据部件损耗速度确定维护周期: 传感器维护:传感器作为直接接触水体的核心部件,易受污染影响检测精度,需定期清洁探头表面的沉积物与生物附着,清洁后用标准溶液进行校准,确保检测数据准确;同时检查传感器响应状态,若响应变慢或数据偏差增大,需及时处理或更换。 供电与传输系统维护:清洁太阳能板表面,保证其透光率以维持发电效率;检查电池充放电性能,若充电效率下降明显,需评估电池状态并决定是否更换;检查数据传输天线的牢固性与接头密封性,测试信号传输稳定性,必要时调整天线位置以优化信号。 浮标主体与管路维护:检查浮标外壳是否有裂纹、腐蚀痕迹,尤其关注水下部分,若出现破损需及时修补;更换采样管路中的过滤部件,防止杂质堵塞影响水样采集;清理浮标内部可能渗入的积水,检查电路接线端子是否氧化,确保电路连接稳定;同时检查锚链磨损情况,若磨损严重需更换局部部件。 三、长期保养 长期保养需将浮标部分或整体回收至岸边,进行全面检修与老化部件更换,是延长设备寿命的关键: 核心部件检测:拆卸水质分析仪等核心设备,清理内部反应池与管路的残留污垢,检查光源、检测器等部件性能,若出现性能衰减需更换;检查数据采集终端的存储模块,清理冗余数据并备份历史监测数据,防止数据丢失。 浮标整体保养:将浮标整体脱离水面,彻底清洁浮标内外,对水下部分进行冲洗以去除顽固附着生物,在外壳表面涂刷防腐蚀涂料;检查锚碇系统的锚体与锚链,若存在严重锈蚀或功能下降,需更换新的锚碇部件;对所有电路进行绝缘测试,更换老化的密封件(如舱门密封圈),提升设备防水性能。 系统全面校准:完成维护后,对浮标所有监测参数进行全量程校准,用不同浓度梯度的标准溶液验证传感器线性精度,调整校准曲线;模拟实际监测场景,测试采样、检测、数据传输全流程,确保各系统协同运行,校准数据需妥善记录备案。 四、影响维护周期的关键因素 水质环境:若浮标处于高浊度、高污染或工业废水排放口附近水域,水体腐蚀性强、杂质多,传感器与管路易堵塞、损坏,需缩短维护周期;在水质清澈、环境稳定的水域,维护频次可适当降低。 设备特性:不同品牌、类型的传感器与部件寿命存在差异,需根据设备说明书推荐的使用周期调整维护计划;太阳能供电的浮标在光照不足、阴雨天气多的地区,电池损耗快,需增加供电系统检查频次。 运行状态:若浮标频繁出现数据异常、供电故障或部件损坏,需排查根本原因(如传感器选型不当、锚链固定不牢),同时适当缩短维护周期,直至设备运行恢复稳定。 五、总结 浮标水质监测站的维护需遵循“预防为主、按需调整”的原则,通过日常巡检及时发现隐患,定期维护保障设备性能,长期保养延长使用寿命。实际维护中,需结合所处环境与设备状态灵活调整频次,避免过度维护或维护不足,确保浮标持续稳定输出可靠的水质监测数据,为水域环境管理提供有力支撑。

|