|

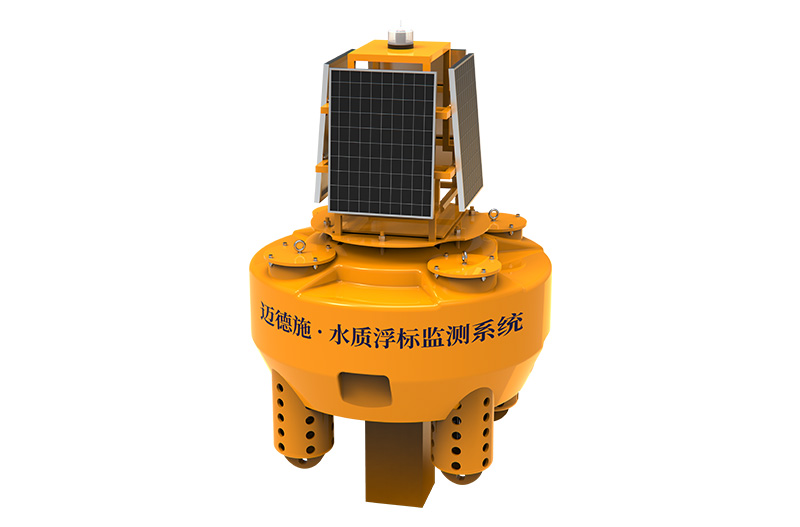

浮标水质监测站长时间漂浮于露天水域,冬季面临低温冻害、冰雪堆积、冰层冲击等多重挑战。若维护不当,不仅会导致设备故障、数据中断,严重时还可能造成浮标倾覆、部件损坏,增加维修成本与安全风险。因此,需针对冬季环境特点,制定科学的防冻维护方案,确保监测站持续稳定运行。 一、浮标本体与锚泊系统的防冻防护 浮标本体是监测站的基础载体,锚泊系统则决定其位置稳定性,冬季需重点防范低温对材质的影响与冰层的物理冲击。 首先检查浮标外壳与浮力单元:冬季低温易使塑料、橡胶材质变脆,需提前排查浮标外壳是否有裂纹、浮力舱是否密封完好,若发现缝隙及时用耐低温密封胶修补,防止进水后冻结膨胀加剧损坏;对于北方严寒地区,可在浮标外壳包裹保温层(如防寒棉、保温膜),减少低温对内部设备的影响。 其次强化锚泊系统维护:冰层冻结与消融过程中,易拉扯锚链导致浮标移位,需提前检查锚链、锚碇的牢固度,更换锈蚀严重的部件;在浮标周围设置防冰装置(如防撞浮筒、破冰环),避免冰层直接挤压浮标本体;定期通过定位系统查看浮标位置,若发现移位及时调整锚链,防止浮标被冰层带离监测点位。 此外,及时清理冰雪堆积:降雪后需定期远程观察浮标顶部积雪情况,若积雪过厚可能压垮太阳能板、天线等部件,可通过远程控制启动浮标顶部的小型除雪装置(如加热片、震动模块),或在降雪后安排人员现场清理,确保设备正常工作。

二、核心监测系统的防冻维护 传感器、采样管路、数据传输模块等核心系统,是监测数据采集与传输的关键,冬季易因低温冻结或结露出现故障,需针对性开展维护。 1、采样管路与传感器防冻 采样管路是水样传输的通道,低温下易因管内残留水样冻结堵塞,需提前采取保温与排空措施:在管路外包裹伴热带(选择适配低温环境的型号),并覆盖保温棉,伴热带可根据温度自动启停,防止管路冻结;每次采样完成后,启动管路排空功能,将管内残留水样彻底排出,避免夜间低温导致结冰;若监测站无自动排空功能,需定期手动启动冲洗程序,用常温清水冲洗管路后排空。 传感器需重点防护敏感部件:pH、溶解氧等电极类传感器,低温下响应速度会变慢,且电极膜片易因冻结破损,需提前更换为耐低温型号,并在传感器外壳包裹保温套;定期检查传感器电解液是否充足,低温下电解液黏度增加,需按说明书缩短更换周期;每次维护时用软布擦拭传感器探头,去除附着的冰晶或杂质,确保检测精度。 2、供电与数据传输系统维护 冬季光照时间短、低温影响电池性能,易导致供电不足,需优化供电系统维护:检查太阳能板表面是否清洁,积雪、积冰会影响发电效率,需及时清理并确保太阳能板角度适配冬季日照;测试蓄电池性能,低温下电池容量会下降,需提前更换老化电池,或增加备用电池组,确保续航满足需求;在电池舱内放置小型加热装置,维持舱内温度在合理范围,避免电池因低温无法充放电。 数据传输模块需防范低温干扰:天线、信号接口等部件易因低温结露受潮,需检查接口密封情况,涂抹耐低温防水胶;定期测试数据传输稳定性,低温可能导致信号衰减,若发现传输中断或延迟,及时调整天线位置或检查模块供电,确保监测数据能实时上传。 三、日常巡检与应急准备 冬季环境复杂多变,需加强日常巡检频率,提前制定应急方案,应对突发故障。 日常巡检需增加频次:冬季可将巡检周期缩短,通过远程平台实时监控浮标运行状态(如电池电压、传感器温度、数据传输情况),发现异常及时预警;每两周安排一次现场巡检,重点检查防冻措施是否有效、部件是否有冻损,对伴热带、加热装置等关键设备进行功能测试,确保其正常工作。 制定应急处理方案:提前准备冬季应急物资(如备用传感器、伴热带、蓄电池),明确故障处理流程;若出现管路冻结,不可强行加热或敲打,需用温水缓慢解冻后检查管路是否破损;若浮标被冰层围困,需联系专业团队使用破冰设备救援,避免盲目操作导致浮标损坏;建立24小时应急响应机制,确保故障发生后能及时处置,减少数据中断时间。 四、总结 冬季浮标水质监测站的防冻维护,需兼顾“预防”与“应对”:通过本体保温、管路防冻、供电优化等措施提前规避风险,通过加强巡检、准备应急方案及时处理突发问题。只有全面覆盖浮标各系统的防冻需求,才能有效抵御冬季环境挑战,保障监测数据的连续性与准确性,为冬季水质管理提供可靠的数据支撑。

|