|

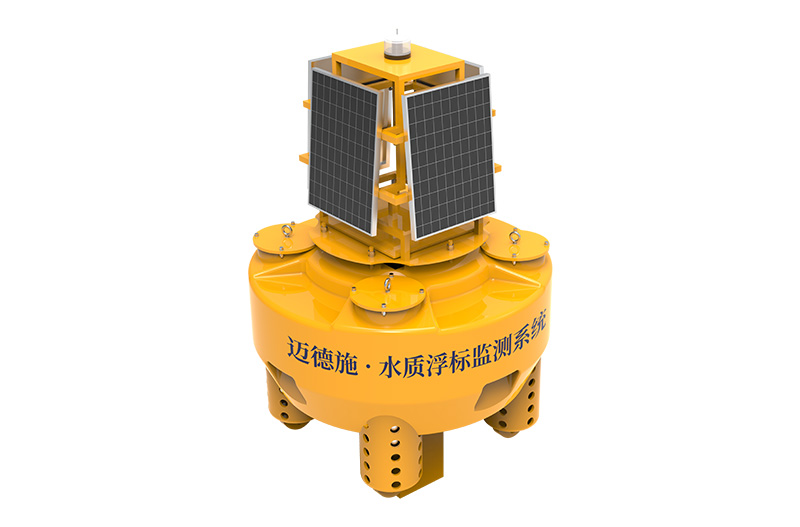

在水资源保护与水环境管理的实践中,浮标水质监测站凭借其灵活部署、持续监测的特点,成为水质动态监管的重要技术手段。它能够在自然水体中实现长期、自动的水质参数采集,为水环境评估、污染预警等提供关键数据支持。以下从工作原理和应用优势两方面进行详细解析。 一、工作原理 浮标水质监测站的核心功能是通过集成化的设备系统,实现对水体多项参数的实时感知与数据传输,其工作原理可从结构组成和运行流程两方面理解。 从结构上看,浮标水质监测站主要由浮体平台、监测传感器组、数据采集传输模块和供电系统四部分构成。浮体平台作为整个设备的载体,采用耐腐、抗风浪的材料制作,能够漂浮于水面并保持稳定,为搭载的设备提供安全可靠的安装基础。监测传感器组是核心检测部件,根据监测需求集成了溶解氧、pH值、浊度、叶绿素、蓝藻、水温等多种水质参数传感器,这些传感器直接与水体接触,将水质物理、化学特性转化为电信号。 数据采集传输模块负责对传感器输出的电信号进行处理、存储,并通过无线通信技术(如4G、5G、北斗等)将数据实时传输至远程监控中心。供电系统则为整个监测站提供能源支持,通常采用太阳能电池板与蓄电池组合的方式,利用清洁能源实现长期自主供电,确保设备在无外接电源的自然环境中持续运行。 在运行流程上,当浮标水质监测站部署于目标水域后,传感器组持续与水体接触,实时采集各项水质参数并转化为电信号;数据采集模块对电信号进行放大、滤波、AD转换等处理,生成数字信号并存储;随后,根据预设的传输频率或触发条件,通过无线通信模块将数据发送至监控中心;监控中心对接收的数据进行分析、展示,当参数超出预设阈值时,可自动发出预警信息,实现对水质异常的及时响应。

二、应用优势 浮标水质监测站在水环境监测领域展现出诸多独特优势,使其成为传统监测方式的重要补充和升级。 1、监测范围广泛且部署灵活:浮标水质监测站可根据监测需求部署于河流、湖泊、水库、近岸海域等各类自然水体,不受地理位置和地形条件的限制。对于面积较大的水域,可通过布设多个浮标形成监测网络,实现对水域的全域覆盖;对于偏远地区或难以进入的水域,无需复杂的基础设施建设即可完成部署,大大拓展了水质监测的空间范围。 2、实现实时连续监测:与传统的人工采样实验室分析方式相比,浮标水质监测站能够实现24小时不间断监测,实时捕捉水质参数的动态变化。它可以记录水质在不同时段、不同水文条件下的细微波动,为分析水质变化趋势、识别污染源头提供连续的数据序列,避免了人工采样因时间间隔长导致的数据不连贯问题。 3、环境适应性强且运行稳定:浮体平台经过特殊设计,具备良好的抗风浪、抗腐蚀能力,能够适应复杂的水文和气象条件,在暴雨、强风等恶劣天气下仍可保持稳定运行。供电系统采用太阳能与蓄电池结合的方式,可根据光照条件自动调节充电和放电,确保设备在连续阴雨天气下也能正常工作,减少了对外部能源的依赖。 4、数据传输高效且支持快速预警:借助无线通信技术,浮标水质监测站能够将监测数据实时传输至监控中心,管理人员可通过电脑、手机等终端随时查看水质状况。当监测到水质参数异常(如溶解氧骤降、污染物浓度超标等)时,系统可快速触发预警机制,通过短信、平台推送等方式及时通知相关人员,为污染应急处置争取宝贵时间,有效降低水环境风险。 5、降低监测成本与人力投入:浮标水质监测站实现了自动化监测,减少了人工采样、实验室分析等环节的人力和物力投入,尤其对于大面积水域或长期监测任务,能显著降低监测成本。同时,自动化数据采集和传输减少了人为操作误差,提高了数据的客观性和可靠性,为水环境管理决策提供更精准的依据。 三、结语 综上所述,浮标水质监测站依托高度集成化的系统架构与智能化运行体系,构建起覆盖水体全时段、全流程、全区域的实时监测网络。凭借卓越的环境适应性能、高效的数据传输效率以及显著的成本控制优势,该监测站在水环境领域展现出强大的应用价值。

|